Monitoraggio acque superficiali

La Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii. e dal D.Lgs. 30/2009 istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di tutela quali-quantitativa delle acque per l'attuazione di una politica sostenibile a lungo termine di uso e di protezione per tutte le acque interne (superficiali e sotterranee), per le acque di transizione e per le acque marino costiere. L'obiettivo prioritario è quello di mantenere il buono stato delle acque, prevenire il loro ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici, delle zone umide che dipendono direttamente da questi e dagli ecosistemi terrestri, in considerazione della loro necessità di acqua.

Di conseguenza, le autorità competenti devono attuare programmi di monitoraggio per stabilire lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici e valutare il raggiungimento o meno di un buono stato ambientale, adottando conseguentemente le azioni e misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo posto dalla Direttiva.

Le attività di monitoraggio dei corpi idrici, che il D.Lgs. 152/06 pone in capo alle Regioni, rappresentano un efficace strumento per la conoscenza dello stato della risorsa idrica ed un valido supporto alla pianificazione territoriale ai fini del suo risanamento, permettendo di verificare nel tempo l'efficacia delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi ambientali.

Quale Ente tecnico di supporto all'azione della Regione Liguria, ad Arpal è affidato lo svolgimento delle attività di monitoraggio sullo stato della qualità ambientale dei corpi idrici, che, insieme alle attività di controllo, costituiscono il patrimonio informativo, sullo stato e sugli impatti, determinati dalle pressioni e dai drivers al fine di predisporre le risposte, rappresentate da prescrizioni, leggi, piani e programmi, nonché interventi strutturali, quali strumenti di tutela della risorsa idrica, costituiti dai Piani di gestione di bacino distrettuale e dai Piani regionali di tutela delle acque .

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii. con l'Allegato 1 alla parte terza Parte III, sostituito interamente dal D.M. 260/10, aggiornato dal D.Lgs. 172/2015, recepisce i criteri definiti dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla Direttiva 2013/39/UE, modificando rispetto al passato l'impostazione di base del monitoraggio di qualità ambientale delle acque interne sia in termini di approccio sia di impostazione.

L'obiettivo chiave della Direttiva 2000/60/CE, è prevenire l'ulteriore deterioramento delle acque, proteggere e migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici, delle zone umide, che dipendono direttamente da questi, e dagli ecosistemi terrestri, in considerazione della loro necessità di acqua.

I problemi principali che si pongono in capo agli Stati membri, per il raggiungimento di questo obiettivo, sono due:

- Identificare gli elementi a cui l'obiettivo deve essere associato;

- Assegnare ad ognuno di questi elementi una specifica tipologia, che definisce le condizioni qualitative di riferimento rispetto alle quali valutare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

Per quanto riguarda l'identificazione di elementi a cui deve essere associato l'obiettivo di prevenire l'ulteriore deterioramento delle acque, secondo quanto disposto dalla Direttiva, il raggiungimento dell'obiettivo viene valutato facendo riferimento ad elementi fisici che la Direttiva definisce "corpi idrici".

Il corpo idrico è definito come una "coerente sotto-unità di un bacino idrografico o di un distretto idrografico" alla quale sia possibile assegnare l'obiettivo ambientale previsto dalla Direttiva.

La suddivisione in corpi idrici di un bacino idrografico o di un distretto idrografico, che dovrebbe essere fatta in via preferenziale, utilizzando criteri geografici e idrogeomorfologici, deve essere condotta in modo da portare all'identificazione chiara ed inequivocabile di tutti gli oggetti che costituiscono l'unità fisica di riferimento. Questo si rende necessario in quanto, essendo l'obiettivo della Direttiva il raggiungimento di un buono stato ecologico delle acque, se la suddivisione in corpi idrici non permette di definire chiaramente l'oggetto su cui le condizioni dello stato ecologico vanno valutate, gli Stati membri non saranno in grado di applicarela Direttiva correttamente.

La metodologia per l'identificazione dei corpi idrici deve pertanto svilupparsi secondo un processo iterativo che andrà verificato in corso d'opera, nel rispetto dei criteri di praticità e sinteticità richiesti dalla Direttiva.

Bisogna tenere presente che questa prima identificazione, e relativa descrizione, dei corpi idrici andrà integrata dagli Stati membri con ulteriori elementi conoscitivi, quali ad esempio quelli richiesti dagli articoli 5 e 8 della Direttiva.

Per quanto riguarda, invece, l'assegnazione ad ogni corpo idrico di una specifica tipologia,la Direttiva prevede che il raggiungimento dell'obiettivo di "buono stato ecologico" sia valutato, per ogni corpo idrico individuato nel distretto/bacino idrografico, sulla base di un raffronto tra lo stato ecologico "misurato" e le condizioni di riferimento individuate.

Per fare questola Direttiva richiede che gli Stati membri differenzino i corpi idrici superficiali individuati nel distretto/bacino idrografico in "tipi" e che ad ogni tipo siano associate delle condizioni di riferimento che definiscano lo stato "ecologico elevato".

Indicatori biologici

Macrobenthos (o macroinvertebrati)

rappresenta la comunità animale che vive sul fondo dei corsi d’acqua e comprende organismi invertebrati di dimensioni superiori al mm di lunghezza. Molti gruppi zoologici compongono questa categoria, come crostacei e oligocheti, ma la stragrande maggioranza degli organismi che si possono trovare nei nostri corsi d’acqua è costituita da insetti, appartenenti a differenti ordini, che trascorrono la vita larvale nell’ambiente acquatico.

La comunità macrobentonica viene campionata con la metodica multihabitat-proporzionale. Vengono cioè individuati i diversi microambienti rappresentativi del tratto fluviale in esame (massi, ciottoli, ghiaia, sabbia, etc.), calcolata la percentuale della superficie che occupa ciascuno di essi, e campionati proporzionalmente in base alla percentuale di presenza. Per il campionamento si utilizza un retino tipo Surber, con il quale si delimita una superficie di 1/10 di mq sul substrato prescelto, che viene smosso per separare gli organismi e raccoglierli nella rete. Il campionamento prevede 10 repliche sui diversi substrati, in modo da raggiungere una superficie complessiva di 1 mq. Terminato il campionamento, sul campo si procede alla separazione, all’identificazione e al conteggio dei singoli organismi. Gli organismi più difficili da identificare vanno conservati ed esaminati in laboratorio, ad opportuni ingrandimenti, usando manuali specialistici.

Terminata la fase di campionamento, si ottiene una lista tassonomica con il numero di unità sistematiche presenti (organismi identificati a livello di gruppo prestabilito, come famiglia o genere) e il numero di esemplari di ciascuna di esse (stimato per quelle unità che sono state raccolte in numero molto alto). Questa lista verrà elaborata per applicare gli indici richiesti.

Per la comunità macrobentonica l’indice ora richiesto è lo STAR_ICMi, un indice multimetrico, basato cioè su una serie di indicatori (subindici) che danno informazioni relativamente a tolleranza, abbondanza/habitat e ricchezza/diversità della comunità, come richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE. Le comunità animali, infatti, in presenza di fattori di alterazione rispondono differentemente: alcuni gruppi sono sensibili all’eutrofizzazione o all’inquinamento organico, altri agli stress dovuti a inquinanti chimici, altri alla semplificazione degli habitat causati da alterazione delle condizioni idromorfologiche o da carenza idrica. L’indice, il cui valore è compreso nel range 0-1, viene tradotto in una scala su cinque classi di qualità, rappresentative di uno stato da cattivo a elevato, e rappresenta il giudizio complessivo sulle condizioni della comunità macrobentonica rispetto a tutte le pressioni ambientali.

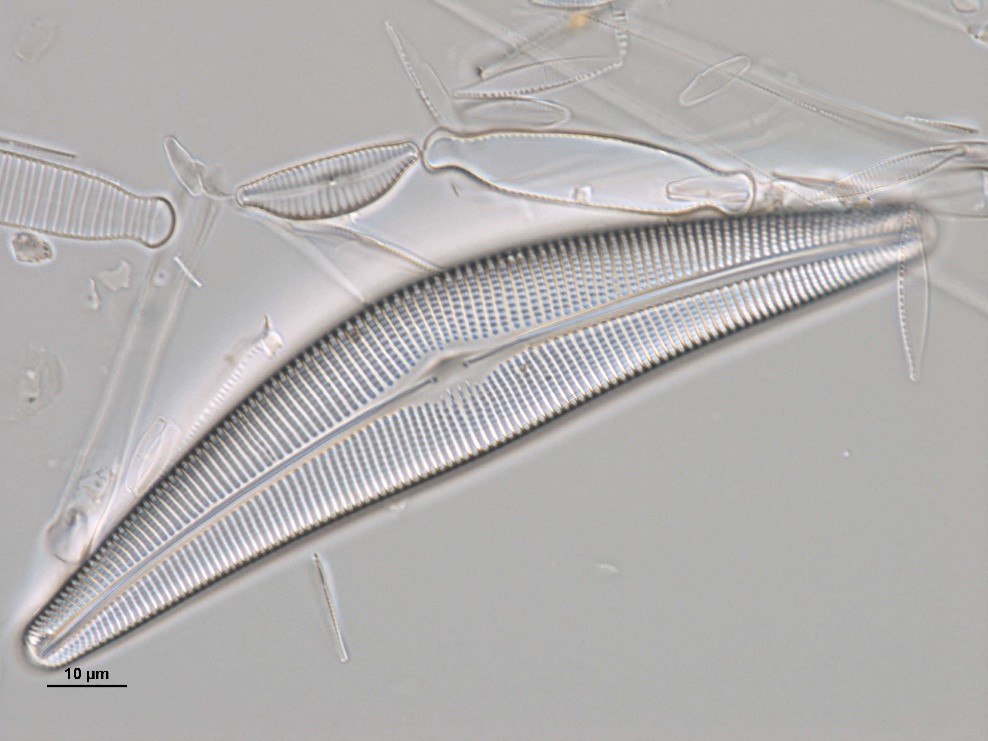

Diatomee

Si tratta di alghe unicellulari che colonizzano tutti gli ambienti di acque dolci, di transizione e marine con un elevato numero di generi e specie in base alle caratteristiche geografiche, idrologiche e chimico-fisiche del corpo idrico che le ospita. Sono provviste di clorofilla e altri pigmenti e la parete cellulare (detta frustulo) è impregnata di silice e costituita da due valve (epivalva, ipovalva). Possono essere distinte in planctoniche e bentoniche in base al loro habitat. Risultano idonee al monitoraggio delle acque correnti in ragione della loro elevata presenza negli ambienti fluviali e del loro reattività alle variazioni ambientali, fattori che ne giustificano l’utilizzo come validi indicatori ambientali.

I principali fattori ecologici nell’ambiente acquatico (velocità della corrente, pH, temperatura, ossigeno disciolto, sali nutritivi, torbidità, temperatura) influenzano lo sviluppo della comunità diatomica che risulta anche fortemente condizionata dall’effetto di svariati fattori antropici, legati in particolare al tenore di sostanza organica disciolta, ed al particolato nelle acque. A questo proposito, infatti, i primi Indici Diatomici messi a punto e utilizzati a livello europeo, hanno sfruttato in particolare la sensibilità delle Diatomee alla trofia delle acque, caratteristica che del resto accomuna le diatomee alla restante componente vegetale macroscopicamente visibile dell’ambiente fluviale, costituita dalle macrofite acquatiche.

I principali fattori ecologici nell’ambiente acquatico (velocità della corrente, pH, temperatura, ossigeno disciolto, sali nutritivi, torbidità, temperatura) influenzano lo sviluppo della comunità diatomica che risulta anche fortemente condizionata dall’effetto di svariati fattori antropici, legati in particolare al tenore di sostanza organica disciolta, ed al particolato nelle acque. A questo proposito, infatti, i primi Indici Diatomici messi a punto e utilizzati a livello europeo, hanno sfruttato in particolare la sensibilità delle Diatomee alla trofia delle acque, caratteristica che del resto accomuna le diatomee alla restante componente vegetale macroscopicamente visibile dell’ambiente fluviale, costituita dalle macrofite acquatiche.

Per il campionamento e l’analisi della comunità di diatomee vengono utilizzate metodiche standardizzate. Come richiede il metodo, vengono campionate le diatomee epilitiche su ciottoli di una certa dimensione, in preferenza privi di alghe filamentose. A tal fine all’interno del sito di stazione viene campionato un tratto di almeno 10 metri di corso d’acqua su raschio, preferibilmente in corrente intensa, evitando le zone fortemente ombreggiate e le zone con corrente lenta; vengono prelevati alcuni ciottoli, almeno 5-6 ciottoli per una superficie totale di circa 100 cmq, e viene raschiata la parte superiore dei ciottoli con uno spazzolino. In laboratorio il campione viene opportunamente trattato (con perossido di idrogeno, a caldo) per eliminare la sostanza organica. Il campione viene infine montato su vetrino con resina apposita e osservato al microscopio a 1000 ingrandimenti per il riconoscimento sistematico dei generi e delle specie che compongono la comunità.

Per quanto riguarda la valutazione della comunità di diatomee bentoniche del corso d'acqua la normativa vigente richiede l’applicazione dell‘indice ICMi (“Intercalibration Common Metric Index”), che si basa sull’analisi della comunità di diatomee in termini di composizione della comunità e valutazione della presenza di specie sensibili/tolleranti a fattori di alterazione. Tale indice è stato messo a punto durante il processo di intercalibrazione europea dell’area geografica Centrale/Baltica per poter confrontare i risultati provenienti dai diversi metodi utilizzati dagli Stati Membri. L’ICMi deriva dall’Indice di Sensibilità agli Inquinanti IPS del CEMAGREF e l’Indice Trofico TI di Rott et al. Come per gli altri indicatori biologici l’indice viene tradotto in una scala su cinque classi di qualità, rappresentative di uno stato da cattivo a elevato.

Per quanto riguarda la valutazione della comunità di diatomee bentoniche del corso d'acqua la normativa vigente richiede l’applicazione dell‘indice ICMi (“Intercalibration Common Metric Index”), che si basa sull’analisi della comunità di diatomee in termini di composizione della comunità e valutazione della presenza di specie sensibili/tolleranti a fattori di alterazione. Tale indice è stato messo a punto durante il processo di intercalibrazione europea dell’area geografica Centrale/Baltica per poter confrontare i risultati provenienti dai diversi metodi utilizzati dagli Stati Membri. L’ICMi deriva dall’Indice di Sensibilità agli Inquinanti IPS del CEMAGREF e l’Indice Trofico TI di Rott et al. Come per gli altri indicatori biologici l’indice viene tradotto in una scala su cinque classi di qualità, rappresentative di uno stato da cattivo a elevato.

Macrofite

Non corrispondono a un gruppo tassonomico preciso, ma ad un insieme definito su base ecologico-funzionale; costituiscono la componente del comparto vegetale degli ecosistemi fluviali ben visibile a occhio nudo, che cresce su fondo, completamente sommersa, o parzialmente emersa lungo le sponde. Le macrofite comprendono: fanerogame (piante superiori), alcune pteridofite (felci ed equiseti), briofite (muschi ed epatiche) e alghe formanti aggregati macroscopicamente visibili.

Il campionamento delle macrofite presuppone la scelta di un tratto idoneo dove la comunità si sia insediata, lungo un corso d’acqua per una estensione pari a 100 m, comprendendo, dove possibile, sia un tratto a corrente veloce (riffle), sia un tratto a corrente lenta (pool). Durante l’esame del corso d’acqua si deve procedere a una prima identificazione di tutti i taxa presenti (a livello di genere per le alghe, a livello di specie per gli altri gruppi) e stimare, per ciascuno di esso, la percentuale di ricoprimento. L’identificazione va comunque verificata in un secondo tempo, in laboratorio, in base ai campioni raccolti, con l’ausilio di una serie di manuali tassonomici specifici per ciascun gruppo.

La restituzione dell’elenco floristico, dove, per ciascun taxon, viene riportata la percentuale di copertura (una stima del valore di presenza/abbondanza) costituisce la base per procedere al passo successivo, l’applicazione dell’indice per ottenere il giudizio di qualità. Le macrofite rispondono bene a diversi fattori di pressione e compromissione ambientale e sono molto sensibili allo stato trofico, cioè allo stato di alterazione in conseguenza dell’arricchimento da sostanze nutrienti, che provocano sviluppo abnorme di certe componenti vegetali. Sotto questo aspetto sono state molto studiate, e gli indici messi a punto valutano proprio lo stato trofico della comunità.

L’indice richiesto dal D.lgs 152/06, l’IBMR (“Indice Biologique Macrofitique en Rivière”); si basa sulla valutazione della comunità di macrofite in termini di composizione e presenza di specie sensibili/tolleranti a fattori di alterazione trofica.

L’indice è stato ideato ed è stato molto utilizzato in Francia, paese simile al nostro territorio, e comprende un alto numero di specie indicatrici che si trovano anche da noi. È quindi più robusto e più adattabile, rispetto ad altri indici messi a punto nel nord Europa, che includono un minor numero di taxa indicatori. L’indice viene espresso come RQE_IBMR, utilizzando cioè il Rapporto di Qualità Ecologica secondo la Dir.2000/60/CE, su una scala di valori da 0 a 1; la scala è traducibile in cinque classi di qualità, come per gli altri indicatori biologici.

Sostanze pericolose

L’esigenza di un monitoraggio delle sostanze pericolose nasce con l’emanazione del D.M. 367/03, che definiva per le sostanze pericolose, individuate a livello comunitario, standard di qualità nella matrice acquosa, indicando i termini entro i quali le stesse dovevano essere conformi ai valori indicati , assegnando alle Regioni il compito di individuare all’interno del proprio territorio le sostanze pericolose da controllare in funzione della loro presenza potenziale nell’ambiente.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e l’abrogazione del D.Lgs. 152/99 il controllo quali-quantitativo delle sostanze pericolose viene fatto alla luce di quanto riportato dalla nuova normativa. In particolare il monitoraggio delle sostanze pericolose è stato specificato in termini di sostanze prioritarie, limiti di legge, frequenze, requisiti analitici ecc. dal DM 56/09 e dal D.Lgs. 172/2015 che hanno modificato l’allegato 1 alla parte Terza del D.lgs.152/06.

Definizione della rete di monitoraggio per le acque superficiali interne

Il primo programma di monitoraggio è stato elaborato nel 2007 e perfezionato una prima volta nel 2008 a partire dalle bozze disponibili del Decreto Ministeriale poi emanato come D.M. 56/09. Considerando la realtà produttiva ligure, è stata effettuata una ricognizione sulle attività industriali presenti nel territorio regionale selezionando tra queste i cicli produttivi possibile sorgente delle sostanze pericolose prioritarie come presentate al paragrafo A.2.6 dell’Allegato I alla Parte III del D.Lgs. 152/06. Sulla base poi dei dati di letteratura e delle conoscenze scientifiche e applicative, è stata creata una matrice di correlazione tra le singole sostanze pericolose e i settori di attività ISTAT, associando una causa di correlazione tra le sostanze pericolose e i vari cicli di lavorazione (ovvero tutte le sostanze che possono essere prodotte o utilizzate nelle varie fasi dell’attività produttiva). Si è poi provveduto alla localizzazione sul territorio ligure delle potenziali sorgenti di sostanze pericolose e alla conseguente individuazione dei gruppi di sostanze potenzialmente rilasciate in ciascun bacino/area omogenea. É stato così possibile definire le stazioni di monitoraggio sui corpi idrici superficiali (acque interne e acque marino costiere) e, sulla base delle indicazioni normative, la frequenza di campionamento.

Analogamente sono state prese in considerazione le attività agricole e l’allevamento come ulteriore fonte di sostanze pericolose costituite da fertilizzanti e pesticidi.

Il programma di monitoraggio ai sensi del D.Lgs.152/06 viene svolto annualmente, adeguandolo periodicamente alle nuove richieste normative a livello nazionale ed europeo, alle nuove tecniche analitiche disponibili ed in generale all’evoluzione delle conoscenze sul territorio, anche sulla base dei risultati ottenuti tramite l’attività di monitoraggio nel corso degli anni, in termini sia di punti di monitoraggio sia di profili analitici.

Laghi

In Liguria la rete di monitoraggio qualitativo dei laghi è composta da 7 corpi idrici lacustri, tutti invasi artificiali su cui insistono significative prese ad uso idropotabile.

I laghi sono monitorati dal 2008, e sono:

- Brugneto

- Val Noci

- Giacopiane

- Osiglia

- Bruno

- Lungo

- Busalletta

In ogni lago sono ricercate le sostanze chimiche con frequenza bimestrale a tre profondità (superficie, medio, fondo) e, stagionalmente, è eseguito il campionamento di fitoplancton.

|

Bacini/Laghi |

Tipizzazione per la classificazione |

Macrotipi |

|

Osiglia |

ME-5 |

I1 |

|

Val Noci |

ME-4 |

I1 |

|

Giacopiane |

ME-2 |

I3 |

|

Brugneto |

ME-4 |

I1 |

|

Gorzente Lavezze |

ME-3 |

I3 |

|

Gorzente Bruno |

ME-3 |

I3 |

|

Busalletta |

ME-4 |

I1 |

|

Bacini/Laghi |

Tipizzazione per la classificazione |

Macrotipi |

|

Brugneto/Osiglia/Busaletta/Val Noci |

I1 |

Concentrazione media clorofilla a; Biovolume medio; MedPTI; Percentuale ciano batteri caratteristici acque eutrofe |

|

Giacopiane, Gorzente Lavezze; Gorzente Bruno |

I3 |

Concentrazione media clorofilla a; Biovolume medio; PTIot |

|

Bacini/Laghi |

Profondità massima |

|

Osiglia |

-50 |

|

Val Noci |

-40 |

|

Giacopiane |

-30 |

|

Brugneto |

-60 |

|

Gorzente Lavezze |

-30 |

|

Gorzente Bruno |

-30 |

|

Busalletta |

-40 |

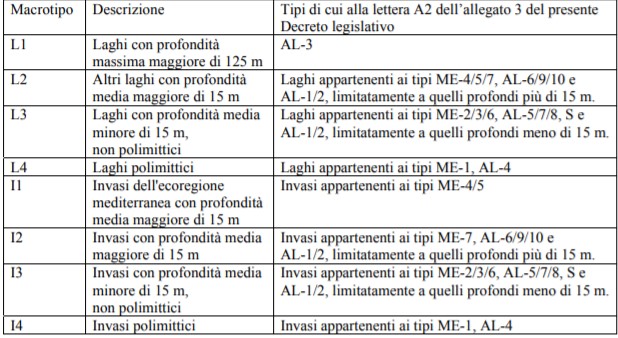

Nel dettaglio per la tipizzazione si definisce quanto segue:

- ME-1: Laghi/invasi mediterranei, polimittici. Laghi/invasi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondità media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratterizzati da assenza di stratificazione termica stabile (regime polimittico).

- ME-2: Laghi/invasi mediterranei, poco profondi, calcarei. Laghi/invasi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondità media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratterizzati da presenza di stratificazione termica stabile, con substrato prevalentemente calcareo.

- ME-3: Laghi/invasi mediterranei, poco profondi, silicei. Laghi/invasi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondita' media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratterizzati da presenza di stratificazione termica stabile, con substrato prevalentemente siliceo.

- ME-4: Laghi/invasi mediterranei, profondi, calcarei. Laghi/invasi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato prevalentemente calcareo.

- ME-5: Laghi/invasi mediterranei, profondi, silicei. Laghi/invasi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato prevalentemente siliceo.

Nella tabella di seguito sono riportati i macrotipi lacustri:

In ogni lago sono ricercate le sostanze chimiche con frequenza bimestrale a tre profondità (superficie, medio, fondo) e, stagionalmente (quindi quattro volte all’anno), è eseguito il campionamento di fitoplancton ed i altri parametri a supporto della definizione dello stato ecologico.

Il profilo chimico bimestrale è costituito dai seguenti parametri:

|

Parametro |

campionamento |

Tabella D.lgs.172/2015 |

|

arsenico disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

1B |

|

cadmio disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

1° |

|

cromo disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

1B |

|

cromo esavalente |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

|

|

mercurio disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

1° |

|

nichel disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

1° |

|

piombo disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

1° |

|

rame disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

|

|

zinco disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

|

|

boro disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

2B |

|

antimonio disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

2B |

|

vanadio disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

2B |

|

selenio disciolto |

3 profondità (superficie, medio, fondo) |

2B |

|

benzene |

campione integrato oppure a 3 profondità |

1° |

|

toluene |

campione integrato oppure a 3 profondità |

1B |

|

xileni |

campione integrato oppure a 3 profondità |

1B |

|

Benzo (a) pirene |

campione integrato oppure a 3 profondità |

1A |

|

PFAS |

campione superficiale |

1A e 1B |

Gli IPA saranno monitorati, come i PFAS, solo nello strato superficiale. Per il monitoraggio degli IPA si prevede la suddivisione dei 7 corpi idrici oggetto di studio in un triennio.

Il profilo stagionale, per la definizione dello stato ecologico, è costituito dai seguenti parametri:

|

Parametro |

campionamento |

|

temperatura |

profilo completo ad ogni metro di profondità (-0,5m -1m, -2m fino al fondo) |

|

conducibilità |

profilo completo ad ogni metro di profondità (-0,5m -1m, -2m fino al fondo) |

|

ossigeno disciolto milligrammi |

profilo completo ad ogni metro di profondità (-0,5m -1m, -2m fino al fondo) |

|

ossigeno disciolto saturazione |

profilo completo ad ogni metro di profondità (-0,5m -1m, -2m fino al fondo) |

|

ossigeno disciolto saturazione ipolimnio |

1 dato per ciascun lago per ogni anno di monitoraggio |

|

pH |

profilo completo ad ogni metro di profondità (-0,5m -1m, -2m fino al fondo) |

|

clorofilla A |

profilo completo ad ogni metro di profondità (-0,5m -1m, -2m fino al fondo) |

|

ficocianina |

profilo completo ad ogni metro di profondità (-0,5m -1m, -2m fino al fondo) |

|

trasparenza (disco di Secchi) |

disco Secchi |

|

trasparenza (radiometro) |

radiometro |

|

limite zona fotica |

disco Secchi |

|

ammonio |

campione integrato zona eufotica |

|

nitrati |

campione integrato zona eufotica |

|

nitriti |

campione integrato zona eufotica |

|

fosforo totale |

campione integrato zona eufotica |

|

fosforo solubile |

campione integrato zona eufotica |

|

Fosforo come P2O5 |

campione integrato zona eufotica |

|

ortofosfati |

campione integrato zona eufotica |

|

cloruri |

campione integrato zona eufotica |

|

silice |

campione integrato zona eufotica |

|

solfati |

campione integrato zona eufotica |

|

analisi tassonomica fitoplancton |

campione integrato zona eufotica |

Eccezionalmente nel 2022, sul Lago del Brugneto, sarà eseguito lo screening di tutta la tabella 1A prevista dal testo unico ambientale, il D.lgs. 152/06 s.m.i come di seguito indicato (sulle tre profondità):

- Nutrienti: Fosforo totale

- Ammonio Fosforo come P2O5 Ortofosfati Nitrati Nitriti Cloruri Solfati

- Silice

- Durezza

- Cromo esavalente(

- Metalli disciolti: Arsenico Cadmio Cromo Mercurio Nichel Piombo Rame Zinco Boro Antimonio Vanadio Selenio

- Composti aromatici: Benzene Toluene Sommatoria m-Xileni+p-xileni o-Xileni, Tetracloruro di Carbonio, 1,2-Dicloroetano, Diclorometano, esaclorobutadiene, tetracloroetilene, tricloroetilene, Triclorobenzeni, Triclorometano

invece, solo nei campioni superficiali:

- Pentabromodifeniletere (difenileteri bromurati), DEHP, 4-n-nonilfenolo, 4-terz-ottilfenolo, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo (solo in campione superficie)

- Tributilstagno

- Esaclorobenzene

- Composti perfluorurati (PFC)

- Diossine

- Antracene, Fluorantene, Naftalene, IPA [Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene

- Alaclor, Atrazina, Clorfenvinfos, Clorpirifos, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, DDT Totale, para-para-DDT, Diuron, Endosulfan, Esaclorocicloesano, Isoproturon, simazina, Trifluralin, Bifenox, Cibutrina, Diclorvos, Eptacloro, Eptacloro Epossido, Terbutrina

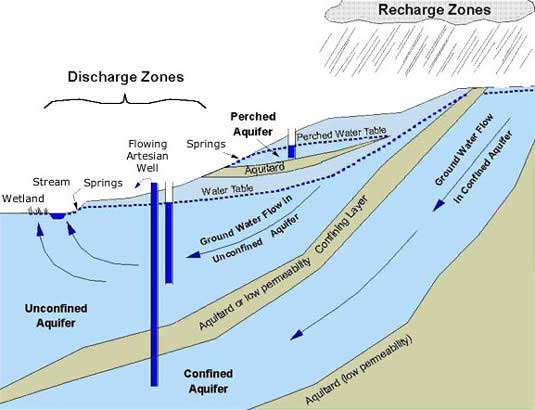

Sotterranee

Secondo il D. Lgs. n.152/2006, che recepisce la direttiva comunitaria 2000/60/CE e in questo ambito rappresenta il quadro di riferimento normativo, "le acque sotterranee sono le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo".

Il D.Lgs. n.30/2009 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE) è la norma nazionale relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, mentre a livello regionale, la L.R. n.20/2006 attribuisce ad Arpal, tra le altre, la competenza dei monitoraggi finalizzati alla classificazione dello stato ambientale delle acque interne, trasformando un'attività inizialmente "a progetto" in un'attività a tutti gli effetti istituzionale.

Per il controllo quali-quantitativo delle acque sotterranee, che costituiscono una risorsa di primario valore e interesse, essendo la fondamentale fonte di approvvigionamento idropotabile della regione, oltre a essere la risorsa idrica di maggior pregio, che è già stata definita "il petrolio del futuro" per i grandi interessi strategici che vi stanno convergendo a livello mondiale, Arpal si avvale di una rete di monitoraggio costituita da circa 200 pozzi che sottopone a misura del livello idrico mensilmente e a campionamento con cadenza trimestrale o quadrimestrale.

Per il controllo dei livelli idrici è altresì in corso di progressiva implementazione una rete di freatimetri automatizzata, di cui alcuni in teletrasmissione, in grado di effettuare misurazioni in continuo

Gli acquiferi attualmente monitorati sono sia quelli alluvionali, ossia quelli ospitati nelle piane di fondovalle, generalmente corrispondenti ai tratti fluvio-torrentizi terminali, che rappresentano la risorsa principale in termini quantitativi ai fini dell'approvvigionamento idropotabile, sia alcuni acquiferi in roccia, in modo particolare quelli carsici.

La composizione delle acque sotterranee può essere influenzata anche dal chimismo degli acquiferi che le ospitano. In svariati casi, sia nel campo del monitoraggio della qualità ambientale sia nell’ambito delle bonifiche , può essere dunque necessario definire i valori del “fondo naturale”, ossia le concentrazioni di talune sostanze che possono essere naturalmente presenti anche con concentrazioni superiori ai limiti di legge.

Gli studi per la valutazione dei fondi naturali sono studi multidisciplinari sempre di elevata complessità, specie per le acque sotterranee, che comportano la raccolta di dati multitemporali e lo studio dell’interazione acqua-solido.

I contaminanti ricercati comprendono: metalli inquinanti inorganici, idrocarburi organici aromatici e policiclici aromatici (IPA), alifatici clorurati cancerogeni, nitrobenzeni, clorobenzeni, pesticidi e altre sostanze quali i policlorobifenili (PCB). Tali parametri sono integrati da misure in campo, quali la conducibilità, il tenore di ossigeno, il pH e il potenziale redox, tutti parametri indicatori di contaminazione. Con Decreto del 6 luglio 2016 all’elenco di cui sopra dei parametri ricercati sono stati aggiunte le sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), a cui sono stati recentemente aggiunti alcuni pesticidi di particolare importanza per l’attuazione del PAN (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Transizione

Le acque di transizione costituiscono il passaggio naturale tra terra e mare; sono considerate ecosistemi unici e molto produttivi attorno ai quali gravitano numerose attività antropiche e relative pressioni, che rendono tale ecosistema “fragile” a meno di una pianificazione sostenibile del territorio circostante, che non può prescindere dalla conoscenza del funzionamento dei sistemi ambientali, insediativi e territoriali presenti.

La Direttiva Quadro in materia di acque 2000/60 CE assegna particolare attenzione a queste acque e alle acque marino-costiere, quali corpi recettori finali dei distretti idrografici o bacini idrografici.

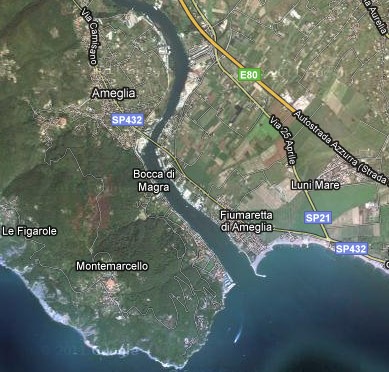

L’area ligure è rappresentata dal tratto terminale del Fiume Magra. La zona di estuario in esame rappresenta l’ecosistema in cui le acque del fiume Magra, si uniscono al Mar Ligure e sono influenzate dalle maree e dal moto ondoso con progressivo mescolamento e presenza di gradienti di salinità e densità (circolazione estuarina). Oltre alle indicazioni strategiche comunitarie si evidenzia il fatto che le acque di transizione regionali liguri comprendono siti di interesse comunitario (SIC - Parco del Magra).

Tenuto conto di quanto stabilito Direttiva 2000/60/CE, recepita dal Governo italiano con il D. Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale” e considerato quanto previsto dal D.M. 131 del 16 giugno 2008, le acque di transizione del Fiume Magra sono ricompresse nel tratto a valle del vecchio Ponte della Ferrovia, in località Romito Magra, fino a Bocca di Magra. Indagini dell'ARPAL nell'estate del 2008 hanno evidenziato che in condizioni di magra idrologica il cuneo salino risale fino a circa 8 Km dalla foce; la superficie dell'alveo compresa tra l'ultima sezione caratterizzata da acque salmastre e la foce è di circa 1.7 Km2; quindi, in base allo schema di cui al paragrafo A.4.3 del Decreto D.M. 131/08, per la tipizzazione delle acque di transizione la foce del Fiume Magra ricade nella categoria “Foci Fluviali” malgrado l’unica sottocategoria ad essa relativa, il delta, non sia applicabile al caso ligure, trattandosi di foce ad estuario.

Le stazioni individuate per il monitoraggio delle acque di transizione sono 2:

- A monte, la stazione MAMA08, appartenente in passato alla rete di monitoraggio delle acque dolci superficiali

- A valle, la MAMA09, una delle stazioni storiche monitorate dal Dipartimento Provinciale della Spezia, per lo più nel periodo estivo, a causa in particolare di episodi pregressi di morie di pesci.

Di seguito sono riportate le coordinate delle due stazioni la loro collocazione su foto aerea e relative immagini .

|

STAZIONE |

LONGITUDINE |

LATITUDINE |

LOCALITÀ |

|

MAMA08 |

1577124 |

4881523 |

Loc. Senato - Cant. Nautica |

|

MAMA09 |

1577971 |

4879351 |

Ponte della Colombiera |

Localizzazione delle stazioni MAMA08 e MAMA09

Stazione MAMA 08 – loc. Senato

Stazione MAMA 09 – loc. Ponte della Colombiera

Arpal opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente in accordo con l’ufficio regionale responsabile.

Dopo i primi anni di monitoraggio sulla scorta degli esiti riscontrati e tenendo conto della peculiarità dell’area di monitoraggio (rispetto al corpo idrico di transizione definito dalla norma che prende in considerazione le lagune costiere e le foci fluviali a delta)in accordo con regione Liguria, il programma di monitoraggio è stato semplificato garantendo tuttavia un livello minimo di controllo delle acque interessate.

Il monitoraggio è così strutturato:

- Campionamento bimestrale della matrice acque per gli inquinanti chimici, i nutrienti e i parametri microbiologici (da magio a settembre);

- Campionamento annuale matrice sedimento (tra aprile e maggio).

Dal 2021, a seguito dell’analisi dei dati pregressi e di alcune criticità dal punto di vista microbiologico che interessano l’area alla foce del Fiume Magra, il corpo idrico di transizione è stato arricchito con alcune stazioni, non facenti parti della rete 152, per le analisi microbiologiche di Enterocchi e Escherichia coli.

Nel 2022, inoltre, saranno condotte, eccezionalmente, due campagne di monitoraggio per la matrice sedimento nel corso delle quali saranno ricercati tutti i parametri chimici di cui alla tabella sopra riporta con la batteria completa di saggi di cui al DM 173/2016.

Una delle attività istituzionali principali di Arpal riguarda la tutela ambientale delle risorse idriche e dell'ecosistema acquatico.

L'Agenzia esegue monitoraggi per la determinazione dello stato di qualità delle acque interne superficiali (fiumi e laghi), sotterranee (pozzi, sorgenti, acquiferi carsici), di transizione e acque marino costiere.

Sono svolti controlli sulle acque reflue che, dopo essere state utilizzate nei processi industriali e civili, sono immesse nei corpi idrici superficiali: devono rispettare i limiti degli inquinanti indicati lla normativa vigente.

Nell’ambito della prevenzione collettiva, l'Agenzia controlla le acque destinate alla balneazione, nonchè le acque potabili e minerali, anche con campionamenti diretti alla fonte e con misure di radioattività.

Si tratta di uno degli impegni "storici" della rete laboratoristica Arpal, svolto secondo il protocollo riportato nella DGR n. 505/11.

Quale ente tecnico di supporto all'azione della Regione Liguria, ad Arpal è affidato lo svolgimento delle attività di monitoraggio sullo stato della qualità ambientale dei corpi idrici che, insieme alle attività di controllo, costituiscono il patrimonio informativo, sullo stato e sugli impatti, determinati dalle pressioni e dai drivers al fine di predisporre le risposte, rappresentate da prescrizioni, leggi, piani e programmi, nonché interventi strutturali, quali strumenti di tutela della risorsa idrica, costituiti dai Piani di gestione di bacino distrettuale e dai Piani regionali di tutela delle acque .

Normativa per la tutela quali-quantitativa delle acque

La Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs. 30/2009, istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di tutela quali-quantitativa delle acque per l'attuazione di una politica sostenibile a lungo termine di uso e di protezione per tutte le acque interne (superficiali e sotterranee), per le acque di transizione e per le acque marino costiere. L'obiettivo prioritario è quello di mantenere il buono stato delle acque, prevenire il loro ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici, delle zone umide che dipendono direttamente da questi e dagli ecosistemi terrestri, in considerazione della loro necessità di acqua.

Di conseguenza, le autorità competenti devono attuare programmi di monitoraggio per stabilire lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici e valutare il raggiungimento o meno di un buono stato ambientale, adottando conseguentemente le azioni e misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo posto dalla Direttiva.

Le attività di monitoraggio dei corpi idrici, che il D.Lgs. 152/06 pone in capo alle Regioni, rappresentano un efficace strumento per la conoscenza dello stato della risorsa idrica ed un valido supporto alla pianificazione territoriale ai fini del suo risanamento, permettendo di verificare nel tempo l'efficacia delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi ambientali.

Il D.Lgs. 152/06 (Allegato 1 alla parte terza Parte III), sostituito interamente dal D.M. 260/10, recepisce i criteri definiti dalla Direttiva 2000/60/CE, modificando rispetto al passato l'impostazione di base del monitoraggio di qualità ambientale delle acque interne sia in termini di approccio sia di impostazione.

I problemi principali che si pongono in capo agli Stati membri, per il raggiungimento di questo obiettivo, sono due:

- Identificare gli elementi a cui l'obiettivo deve essere associato;

- Assegnare ad ognuno di questi elementi una specifica tipologia, che definisce le condizioni qualitative di riferimento rispetto alle quali valutare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

Per quanto riguarda l'identificazione di elementi a cui deve essere associato l'obiettivo di prevenire l'ulteriore deterioramento delle acque, la Direttiva definisce il corpo idrico come una "coerente sotto-unità di un bacino idrografico o di un distretto idrografico" alla quale sia possibile assegnare l'obiettivo ambientale previsto dalla Direttiva. La suddivisione in corpi idrici di un bacino idrografico o di un distretto idrografico, che dovrebbe essere fatta in via preferenziale utilizzando criteri geografici e idrogeomorfologici, deve essere condotta in modo da identificare in modo chiaro ed inequivocabile tutti gli oggetti che costituiscono il corpo idrico, in maniera tale che gli Stati membri siano in grado di applicare la Direttiva correttamente. La metodologia per l'identificazione dei corpi idrici deve pertanto svilupparsi secondo un processo iterativo che andrà verificato in corso d'opera, nel rispetto dei criteri di praticità e sinteticità richiesti dalla Direttiva. Bisogna tenere presente che questa prima identificazione, e relativa descrizione, dei corpi idrici andrà integrata dagli Stati membri con ulteriori elementi conoscitivi, quali ad esempio quelli richiesti dagli articoli 5 e 8 della Direttiva.

In merito, invece, all'assegnazione di una specifica tipologia ad ogni corpo idrico, la Direttiva prevede che il raggiungimento dell'obiettivo di "buono stato ecologico" sia valutato, per ogni corpo idrico individuato nel distretto/bacino idrografico, sulla base di un raffronto tra lo stato ecologico "misurato" e le condizioni di riferimento individuate. Per fare questo la Direttiva richiede che gli Stati membri differenzino i corpi idrici superficiali individuati nel distretto/bacino idrografico in "tipi" e che ad ogni tipo siano associate delle condizioni di riferimento che definiscano lo stato "ecologico elevato".

Normativa per il monitoraggio delle acque interne

Il D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii. con l'Allegato 1 alla parte terza Parte III, sostituito interamente dal D.M. 260/10, aggiornato dal D.Lgs. 172/2015, recepisce i criteri definiti dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla Direttiva 2013/39/UE, modificando rispetto al passato l'impostazione di base del monitoraggio di qualità ambientale delle acque interne sia in termini di approccio sia di impostazione.

L'obiettivo chiave della Direttiva 2000/60/CE, è prevenire l'ulteriore deterioramento delle acque, proteggere e migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici, delle zone umide, che dipendono direttamente da questi, e dagli ecosistemi terrestri, in considerazione della loro necessità di acqua.

I problemi principali che si pongono in capo agli Stati membri, per il raggiungimento di questo obiettivo, sono due:

- Identificare gli elementi a cui l'obiettivo deve essere associato;

- Assegnare ad ognuno di questi elementi una specifica tipologia, che definisce le condizioni qualitative di riferimento rispetto alle quali valutare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

Per quanto riguarda l'identificazione di elementi a cui deve essere associato l'obiettivo di prevenire l'ulteriore deterioramento delle acque, secondo quanto disposto dalla Direttiva, il raggiungimento dell'obiettivo viene valutato facendo riferimento ad elementi fisici che la Direttiva definisce "corpi idrici".

Il corpo idrico è definito come una "coerente sotto-unità di un bacino idrografico o di un distretto idrografico" alla quale sia possibile assegnare l'obiettivo ambientale previsto dalla Direttiva.

La suddivisione in corpi idrici di un bacino idrografico o di un distretto idrografico, che dovrebbe essere fatta in via preferenziale, utilizzando criteri geografici e idrogeomorfologici, deve essere condotta in modo da portare all'identificazione chiara ed inequivocabile di tutti gli oggetti che costituiscono l'unità fisica di riferimento. Questo si rende necessario in quanto, essendo l'obiettivo della Direttiva il raggiungimento di un buono stato ecologico delle acque, se la suddivisione in corpi idrici non permette di definire chiaramente l'oggetto su cui le condizioni dello stato ecologico vanno valutate, gli Stati membri non saranno in grado di applicarela Direttiva correttamente.

La metodologia per l'identificazione dei corpi idrici deve pertanto svilupparsi secondo un processo iterativo che andrà verificato in corso d'opera, nel rispetto dei criteri di praticità e sinteticità richiesti dalla Direttiva.

Bisogna tenere presente che questa prima identificazione, e relativa descrizione, dei corpi idrici andrà integrata dagli Stati membri con ulteriori elementi conoscitivi, quali ad esempio quelli richiesti dagli articoli 5 e 8 della Direttiva.

Per quanto riguarda, invece, l'assegnazione ad ogni corpo idrico di una specifica tipologia,la Direttiva prevede che il raggiungimento dell'obiettivo di "buono stato ecologico" sia valutato, per ogni corpo idrico individuato nel distretto/bacino idrografico, sulla base di un raffronto tra lo stato ecologico "misurato" e le condizioni di riferimento individuate.

Per fare questola Direttiva richiede che gli Stati membri differenzino i corpi idrici superficiali individuati nel distretto/bacino idrografico in "tipi" e che ad ogni tipo siano associate delle condizioni di riferimento che definiscano lo stato "ecologico elevato".

Normativa nazionale

La norma principale per le acque è il D.Lgs. n. 152/ 2006 "Norme in materia ambientale parte terza" che negli anni ha subito modifiche sia per la parte relativa al monitoraggio di qualità delle acque sia per la parte di tutela dall'inquinamento.

Si riporta di seguito l'elenco delle norme che hanno modifica o integrato il D.Lgs. 152/06:

- D.Lgs. 4/08

- D.M. 131/08

- D.M. 56/09

- D.Lgs. 30/09

- D.M. 17 luglio 2009

- L. 36/10

- D.M. 260/10

- D.Lgs. 219/10

- D.Lgs 172/15

Per la regolamentazione a livello regionale e per i testi delle norme si rimanda alle pagine dedicate alla normativa ambientale di Regione Liguria.

Normativa nazionale acque minerali naturali

- D.M. 10/02/2015 in attuazione della direttiva 2009/54/CE, Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, che abroga il precedente D.M. 12 novembre 1992, n.542

- D.Lgs. n. 176/2011. Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, che abroga i precedenti D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.105 e D.Lgs. 4 agosto 1999, n.339

- D.M. 11 settembre 2003 Attuazione della Direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all’etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente

- Decreto 29 dicembre 2003 Attuazione della Direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al D.M. 12 novembre 1992, n.542 e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente

- Circolare Ministero Sanità 13 settembre 1991, n.17 Analisi microbiologiche di acque minerali naturali

- Circolare Ministero Sanità 12 maggio 1993, n.19 Analisi chimiche e chimico fisiche di acque minerali naturali

Piano regionale di tutela delle acque

Il Piano di Tutela delle acque è lo strumento di pianificazione regionale per le strategie di azione in materia di acque previsto dal D.lgs. n.152/ 2006 s.m.i.

I Piani di tutela delle acque regionali predisposti con il coordinamento delle Autorità di bacino distrettuale recepiscono gli obiettivi e le priorità di intervento fissati a scala di distretto nei Piani di gestione dei bacini idrografici introdotti dalla "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CE)".

Il territorio regionale ricade per il versante padano nel Distretto Idrografico del fiume Po e per i restanti bacini nel Distretto dell'Appennino Settentrionale. I Piani di Gestione del Distretto Po e Appennino settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque regionale sono stati aggiornati alla fine del 2015 e definitivamente approvati ad inizio 2016, ai sensi degli articoli 117 e 121 della parte III del D.lgs. n.152/06.

Il Primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque 2016-2021 è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2016.

La pianificazione delle acque è articolata in base alla normativa comunitaria e nazionale in tre cicli sessennali con scadenze al 2015, 2021 e 2027. In particolare l'articolo 122 della parte III del D.lgs.152/06 s.m.i. prevede almeno tre anni prima del periodo cui il piano si riferisce di pubblicare e rendere disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico il "Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il riesame ed il secondo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque".

Direttiva quadro sulle acque

La Direttiva 2000/60/CE ha l’obiettivo di istituire in Europa un quadro per la protezione delle acque al fine di ridurre l’inquinamento, impedire un ulteriore deterioramento e migliorare l’ambiente acquatico, promuovere un utilizzo idrico sostenibile e contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

La Direttiva individua il Piano di Gestione come lo strumento conoscitivo, strategico e operativo attraverso cui gli Stati devono applicare i contenuti a livello locale.

A livello nazionale il D.Lgs. 152/06 s.m.i. ha suddiviso il territorio nazionale in Distretti idrografici e ha previsto per ogni Distretto la redazione di un Piano di Gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di Distretto idrografico. La Liguria ricade nel Distretto idrografico del fiume Po e nel Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale.

La Legge n.13/2009, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", ha previsto che l'adozione dei Piani di gestione fosse effettuata dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale (AdBPo e AdBArno).

L’AdBPo ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 24/02/2010 e l’AdBArno ha adottato il Piano di gestione del distretto idrografico Appennino Settentrionale con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 260 del 24/02/2010.

ARPAL ha supportato per la parte tecnica Regione Liguria che ha fornito, per la parte territoriale di competenza, i dati e le informazioni necessarie alla predisposizione del piano.

Tale impegno è stato abbastanza gravoso per l'Agenzia e tuttora continua per l'aggiornamento del piano stesso e per garantire al meglio la gestione dell'ambiente.

Piano di gestione ADBPO

Piano di gestione ADBARNO

Scarichi

Inquadramento generale

La disciplina degli scarichi costituisce una delle componenti principali della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento ed è regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni - Parte terza.

I pilastri su cui si basa la regolamentazione degli scarichi sono l'obbligo di autorizzazione e il rispetto dei limiti di emissione, fissati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Risulta inoltre di fondamentale importanza l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi nell'ambito del servizio idrico integrato.

Gli scarichi possono essere suddivisi in funzione della tipologia di acque reflue scaricate o del recapito, parametri in base ai quali sono definiti le tabelle di riferimento con i limiti di legge e la disciplina autorizzatoria.

Gli scarichi possono essere di:

-

acque reflue domestiche -"acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche"

-

acque reflue industriali -"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento"

-

acque reflue urbane - "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato"

-

acque reflue assimilate, come definite all'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 (vedi pag. 45) o aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (L.R. 29/07 art.3 e allegato A).

Il D.Lgs. 152/2006 inoltre cita le acque di dilavamento per le quali non fornisce però alcuna definizione; la regolamentazione di tali acque è affidata alla Regione che in attuazione ha emanato il Regolamento Regionale n.4/09

Normativa regionale

Il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 152/2006, è arricchito da varie norme regionali alcune antecedenti (e fatte salve per quanto non in contrasto) e altre emanate in attuazione di disposizioni contenute nel decreto:

-

L.R. 43/95 e ss.mm.ii. "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento", che definisce fra l'altro i requisiti delle condotte per i depuratori che scaricano a mare e i limiti per gli scarichi di acque reflue urbane minori di 10.000 AE recapitanti in mare e minori di 2.000 AE recapitanti in corsi d'acqua.

-

L.R. 18/99 e ss.mm.ii. "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"

-

L.R. 20/06 "Nuovo ordinamento dell'ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale".

-

L.R. 14/06 "Regime transitorio per l'esercizio delle funzioni delle Autorità di Bacino di rilievo regionale ed interregionale"

-

L.R. 30/06 "Disposizioni urgenti in materia ambientale"

-

L.R. 29/07 "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche" definisce i criteri di assimilabilità di competenza regionale

-

L.R. 39/08 "Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

-

Regolamento Regionale n°4 del 10/07/09 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" (emanato ai sensi della LR 39/08)

-

L.R. 12/17 "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazione ambientale".

-

Norme di Attuazione del Piano di tutela delle acque 2016-2021 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2016

Dall’integrazione delle norme nazionali e regionali risulta una suddivisione di competenze in materia di autorizzazioni allo scarico che investe molti enti:

|

Tipo di scarico

Recapito

|

Rilascio autorizzazione

Scarichi Domestici e assimilati

|

Rilascio autorizzazione

Scarichi Industriali

|

Rilascio autorizzazione

Scarichi Urbani

|

|

Ambiente (mare, corsi d’acqua, suolo)

|

Comune (L.R. 12/2017 art. 19)

|

Provincia o Città Metropolitana (D.Lgs.152/06 art.124 c.7, L.R. 12/2017 artt. 18)

|

Provincia o Città Metropolitana (D.Lgs. 152/06 art.124 c.7, L.R. 12/2017 artt. 18, 20)

|

|

Fognatura

|

No autorizzazione per scarichi domestici

|

Ente di Governo dell'Ambito (D.Lgs.152/06 art.124 c.7)

|

|

I PFAS

Negli ultimi anni sono state scoperte anche in Italia alcune sostanze "inquinanti emergenti". Fra queste, alcune di quelle più conosciute anche dall'opinione pubblica, appartengono al gruppo delle sostanze perfluoroalchiliche: i PFAS.

I PFAS sono un vasto e complesso gruppo di composti costituiti da una catena carboniosa idrofobica di lunghezza variabile (da C4 a C16) e da un gruppo idrofilico terminale.

Risultano composti molto stabili caratterizzati da una bassa tensione superficiale e una bassa tensione di vapore. Inoltre sono molecole altamente resistenti ai processi di degradazione termica, biodegradazione, idrolisi, metabolizzazione e, di conseguenza, altamente persistenti nell’ambiente in considerazione anche del fatto che sono sostanze altamente solubili in acqua.

Il PFOS (acido perfluoroottansulfonico) e il PFOA (acido perfluoroottanoico) sono considerati i contaminanti più rappresentativi tra i PFAS, poiché sono i prodotti di degradazione finale della maggior parte dei composti fluorurati e sono stati identificati come sostanze PBT (Persistenti Bioaccumulabili e Tossiche): Allegato XVII del Regolamento 1907/2006 (REACH).

Questi composti non sono naturalmente presenti in natura; provengono da attività antropica, per lo più da procedimenti di produzione industriale, operazioni di smaltimento o rilascio nell’ambiente derivante dagli innumerevoli prodotti che li contengono. Infatti, in coerenza con le loro capacità di rendere un materiale impermeabile, antimacchia (resistente ai grassi) e antiaderente, sono composti chimici utilizzati in molteplici prodotti di largo consumo e applicazioni industriali, che è possibile suddividere in tre categorie:

- trattamento di rivestimento dei contenitori di carta per alimenti, in modo da renderli repellenti ad acqua, grassi ed oli e fondi antiaderenti per cottura (Teflon) e pentole,

- trattamenti superficiali, in particolare tessili (tappeti, tappezzerie antimacchia e tessuti gorotex), di pelli e pellicole fotografiche,

- vernici, schiume antincendio, imballaggi, mobili.

Riguardo alla tossicità, i principali dati disponibili sono riferiti ai PFOS, PFOA e anche perfluoroesano sulfonato (PFHxS) in base alla loro diffusa presenza e bioaccumulo nell'uomo e nell'ambiente. Per le altre sostanze appartenenti ai PFAS, invece, l’informazione sulla tossicità è ancora frammentaria.

L'esposizione umana ai PFAS è principalmente dovuta all'ingestione di cibo o acqua contaminati. La natura anfifilica di queste sostanze impedisce l’accumulo nel tessuto adiposo a differenza di quanto accade solitamente per gli altri composti alogenati, mentre viene mostrata elevata affinità per le proteine. Diversi studi hanno dimostrato che i PFAS una volta nell’organismo hanno un’emivita piuttosto lunga, andandosi ad accumulare preferibilmente nel sangue e nel fegato e che possono provocare epatossicità, immunotossicità, neurotossicità, alterazioni ormonali nella riproduzione e nello sviluppo.

Cosa fa Arpal

Arpal ha avviato, a partire dal 2018, una campagna di monitoraggio di acque interne superficiali (fiumi e laghi) e sotterranee in tutta la regione e rappresenta uno dei pochi laboratori ufficiali che effettua direttamente le analisi, effettuate con metodica accreditata.

I risultati dei primi monitoraggi sono pubblicati nelle Linee guida Ispra “Indirizzi per la progettazione delle reti di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei corpi idrici superficiali e sotterranei”.

Dal 2020 viene eseguito anche il controllo del biota ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e della Marine Strategy, ricercando il PFOS nei pesci d’acqua dolce e di acqua di mare.

Nel futuro Arpal estenderà il monitoraggio anche ad altre molecole fluorurate (nuove sostanze che hanno sostituito i PFAS la cui produzione è stata vietata) e ad altre matrici (acqua potabile e acqua di mare).

Consultazione dei dati

I dati di monitoraggio di qualità ambientale, appena disponibili, si trovano sul portale di Ambiente in Liguria.

Per consultare i dati:

- Accedere al portale Ambiente in Liguria - acqua - qualità delle acque interne

- Alla voce “Consultazione” selezionare “Reportistica”

- Entrare con "Accesso libero"

- Selezionare “Estrazione per punto parametro”

Per accedere al dato:

- Selezionare il periodo di interesse

- Nella voce "Finalità", selezionare "Monitoraggio D.Lgs. 152/06 –analisi"

- Nella voce "Tipologia punti", selezionare:

- "Pozzo/piezometro" per le acque sotterranee

- "Stazione" per le acque superficiali

Monitoraggio delle acque: esercitazione in Valle Scrivia con nuove sonde

Martedì 20 gennaio, numerosi colleghi e colleghe di Arpal hanno partecipato a un’esercitazione ...

Concentrazioni settimanali e previsioni per pollini e spore

La situazione dei pollini dal 12-01-2026 al 18-01-2026 Polline di nocciolo (Corilacee) e di ...

Meteo

Dati e informazioni aggiornate sul clima regionale. Scopri le previsioni meteo per una visione completa del tempo nella tua area.